Wer erzählt? Fotografie und Macht

iz3w, issue 343 (2014), pp. 16-40

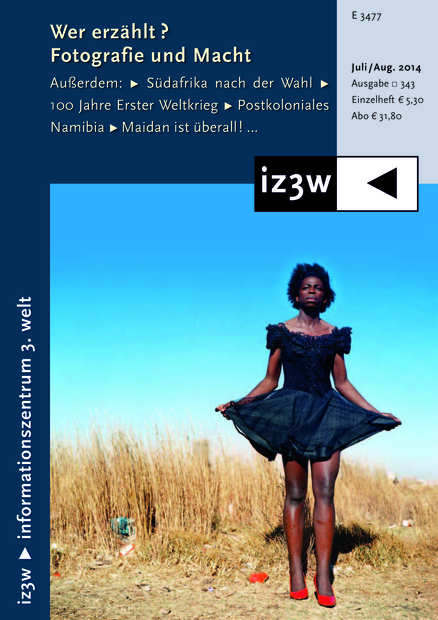

"Im Kontext einer nord-süd-politisch relevanten Information interessiert besonders die Frage der Repräsentation, der Klischeebildung, der Ermächtigung. Ein Foto kann empathisch aufmerksam machen oder zur Schau stellen, aber auch Nähe erzeugen, berühren. Nicht immer folgt auf eine gute Absicht eine gute Praxis. Entwürdigende Fotografie ist, wenn Menschen stilisiert oder als Platzhalter eingesetzt werden. Das kommt in der Fair-Trade-Werbung vor (S.25). Oder wenn sie – wie häufig in der Spendenwerbefotografie von Hilfswerken – viktimisiert werden. Das Foto einer Person kann etwas sehr Privates weltweit und öffentlich kundtun. So zum Beispiel das Foto eines Mädchens ohne Kleider, das – mit Entsetzen im Gesicht – vor dem Napalmangriff südvietnamesischer Flieger weg- und einem Pressefotografen entgegenläuft. Und damit den Augen von Millionen BetrachterInnen in der westlichen Welt, nachdem das Bild mit der Vergabe des World Press Photo Awards 1972 schließlich zum Symbol für die Grausamkeit des Vietnamkrieges wurde. Ein Foto kann Gewalt sichtbar machen. So vermag ein Bild von Gefangenen die Willkür ihrer Peiniger ausdrücken. Der Blick in eine Fabrikhalle mit einem Nähmaschinenpark kann den vernichtenden Charakter eines Systems darstellen. Ein Foto kann vom unmenschlichen Grauen erzählen. Oder es kann Verstoßene rehabilitieren; etwa wenn Personen ihre Versehrungen zeigen (S.17) und dabei Momente des Vertrauens und des Glücks zum Ausdruck bringen. Ein Foto kann Zuversicht schaffen. Der abgelichtete Moment eines Handschlages – wie zwischen Nelson Mandela und F.W. De Klerk – hat ein Zeitalter der Hoffnung auf das Ende der Apartheid eingeläutet. Ein Foto kann ermächtigen. Die Porträts von Trans-Personen der Aktivistin Zanele Muholi sind wie eine Ausstellung der Existenz des Schönen, der Liebe und des Menschseins gegen eine homophobe Stimmung (S.30). Die Kraft eines Fotos im emanzipatorischen Sinn – liegt oft in der Irritation. Ein kleiner Zweifel, ein kurzer Knacks im herrschenden Diskurs. Fotografie kann – das klingt schlicht – Sichtbarkeit schaffen. Die Fotos der Gruppe Lampedusa in Hamburg Professions (S.31), erinnern daran, dass hierzulande viele Menschen eine Vorliebe dafür hegen, sich über ihren Beruf in Wert zu setzten, anderen diese Repräsentation aber gerne aberkennen." (Editorial)

Editorial. Am Auslöser, 16

Wir Versehrten: Zur Fotografie des Leids und der Gewalt / Aida Bosch, 17

Verschobene Bedeutungslinien: Stereotypes Bildrepertoire im israelisch-palästinensischen Konflikt / Felix Koltermann, 20

Im Feld: FotografInnen als Augenzeugen / Felix Koltermann, 22

»Visionen für eine gesellschaftliche Diskussion«: Interview mit dem Fotografen Ralf Maro, 24

Käuflich und konsumierbar: Fair Trade-Werbefotos / Sebastian Lemme, 26

Imperiale Romantik oder postmoderne Frustration? Die Bilderwelt der Travelblogs / Greta Lina Keiner, 28

»Give children cameras not candies«: Interview mit der südafrikanischen Fotografin Zanele Muholi über Homophobie und visuellen Aktivismus, 30

Lampedusa in Hamburg Professions: Erster Fototermin / Marily Stroux, 32

Konsum der Andersartigkeit: Koloniale Fotografie schafft Wissen und Reklame / Pia Florence Masurczak, 33

»We felt on top of the world«: Die Dekolonisation Nigerias in den Campusfotografien von J.D. ’Okhai Ojeikere / Kerstin Meincke, 36

Was ist eine gute Fotografie? Zehn vorläufig skizzierte Antworten / Georg Seeßlen, 38

Wir Versehrten: Zur Fotografie des Leids und der Gewalt / Aida Bosch, 17

Verschobene Bedeutungslinien: Stereotypes Bildrepertoire im israelisch-palästinensischen Konflikt / Felix Koltermann, 20

Im Feld: FotografInnen als Augenzeugen / Felix Koltermann, 22

»Visionen für eine gesellschaftliche Diskussion«: Interview mit dem Fotografen Ralf Maro, 24

Käuflich und konsumierbar: Fair Trade-Werbefotos / Sebastian Lemme, 26

Imperiale Romantik oder postmoderne Frustration? Die Bilderwelt der Travelblogs / Greta Lina Keiner, 28

»Give children cameras not candies«: Interview mit der südafrikanischen Fotografin Zanele Muholi über Homophobie und visuellen Aktivismus, 30

Lampedusa in Hamburg Professions: Erster Fototermin / Marily Stroux, 32

Konsum der Andersartigkeit: Koloniale Fotografie schafft Wissen und Reklame / Pia Florence Masurczak, 33

»We felt on top of the world«: Die Dekolonisation Nigerias in den Campusfotografien von J.D. ’Okhai Ojeikere / Kerstin Meincke, 36

Was ist eine gute Fotografie? Zehn vorläufig skizzierte Antworten / Georg Seeßlen, 38